Me di cuenta en una celebración, ésas donde a medio jolgorio salta un mariachi y luego de cantar el cumpleaños sabrá Dios por qué razón la mayoría termina echando chistes.

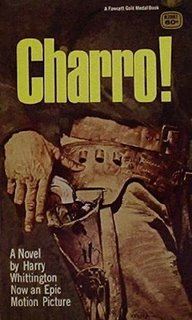

Me di cuenta en una celebración, ésas donde a medio jolgorio salta un mariachi y luego de cantar el cumpleaños sabrá Dios por qué razón la mayoría termina echando chistes.De aquellos jinetes mexicanos, charros con pistola al cinto y demás, queda sin dudas un suspiro, apenas la sombra de una época que Jorge Negrete o Pedro Infante hicieron suya a través del celuloide. Pantalones ajustados, camisa blanca y chaqueta corta eran un símbolo, que junto al sombrero inmenso y las armas a cada lado mostraba un carácter macizo e intimidatorio, algo así como el “mírame y no me toques” típico de una presencia que está ahí para que la vean y no para ver, para que la admiren, no para admirar.

Como rito que no puede echarse a un lado, como una ceremonia, la voz se escuchó débil y lejana, para entonces aumentar los decibeles y tronar en pleno centro del salón de fiestas. El charro se detuvo cerca de un mesón atiborrado de tequeños, jamones y quesos, y el repertorio se desplegó en enjambre que arrancó con “Jalisco, no te rajes” y finalizó con el infaltable “El rey”. Por supuesto, mientras el espectáculo se da uno opta por ciertas conductas: se atraganta de comida, conversa de lo lindo con algún otro aburrido, pisa el acelerador de la bebida, pone cara de yo no fui y se dedica a mirar alrededor como en busca de la Piedra Filosofal, o simplemente disfruta del concierto. Yo, que por lo general no estoy para mariachis porque me gustan demasiado poco, elegí con mucho gusto las opciones tres y cuatro.

En fin, que entre un sorbo y otro se pasaron las canciones y podría jurar que hasta terminó atrapándome el aura teatral que cobró vida en pleno bonche, sobre todo por el histrionismo excepcional que el charro intérprete imponía a su hacer. La verdad es que este personaje sabía lo que hacía: con naturalidad y gracia otorgó valor agregado al espectáculo simplón que el resto de los músicos hubiese ofrecido sin más.

Pero de que los “tiempos modernos” meten a veces sus pezuñas donde no los han llamado, no cabe la menor duda. Y no lo menciono por el juego de luces estroboscópicas ubicado en el lugar elegido como pista para bailar, sino por un detalle, una mínima mácula apenas perceptible en el charro estrella. En su fiel atuendo (o casi), fracturando el aire de otra época que supongo creyó manifestar mediante su tradicional vestimenta, justo en el lugar ocupado antaño por una pistola colgante que terciada ahí expresaba muy bien la recia condición de quien la llevaba consigo, el punto luminoso, verde, titilante de un aparato ajeno a la pólvora terminó por ocupar completamente mi atención.

Incrustado en la cintura como aberración humillante para ése que a estas alturas se desgañitaba con “María bonita”, un celular yacía sin pena ni gloria. Estaba ahí, como diciendo vamos, sigan la parranda que aquí no ha pasado nada. Pero, comprenderá usted, de inmediato me asaltó la decepción. El magnífico aroma de fingimiento actoral que antes se respiraba cayó con estrépito. En este caso, las manos de la modernidad pusieron el caldo morado, entre otras razones porque a la mentira que implica una buena puesta en escena se le vieron las costuras. Vivimos tiempos modernos, y eso es una maravilla. Lo malo es que en ocasiones sus brazos se cuelan por hendijas no aptas para ellos. En cuanto a mí, otro trago sirvió para dejar estas lides. La fiesta terminó como si nada.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario